新協地水株式会社は今年で創立50周年を迎えます。季刊誌として「土と水」を発刊し、1997年9月号(第20号)からは湧水シリーズの連載を開始いたしました。

一つの節目として、今号からは若手社員を中心に湧水シリーズを作成し、お届けしたいと存じます。今回はその手始めとして、以前取材した弘法大師に所縁ある柳津町の「大清水」を再訪いたしました。

はじめに

「弘法にも筆のあやまり」のことわざでも知られる弘法大師には、湧水にまつわる伝説・伝承が数多く残されています。

河野(2021)によれば、弘法大師にまつわる湧水の数は北海道と沖縄を除く全国で1,563地点にのぼり、福島県内では44地点があるとされています(図-1,図-2,2021.8.12現在)。今回はそのうちの一つ、柳津町の「大清水(通称:弘法清水)」(以下、大清水とする)を訪れました。

![90-07-02 図-1 弘法水の分布 [河野(2021)より一部編集して引用]](https://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/90-07-02.png)

![90-07-03 図-2 各都道府県ごとの弘法水の数 [河野(2021)より一部編集して引用]](https://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/90-07-03.png)

位置について

最寄りの只見線・会津柳津駅に降り立つと、まず目に入るのは、静かに佇む蒸気機関車「C11 244号機」。昭和18年に製造され、只見線でも活躍したこのSLは、今も駅の片隅で旅人を見守っています(写真-1)。

会津柳津駅を出て、只見川の流れに沿って街の中心へ。福満虚空蔵菩薩〈ふくまんこくぞうぼさつ〉圓藏寺〈えんぞうじ〉の白い石段を横目に、商店街の細道を抜けていきます。やがて、商店街を抜けると銀山川を渡る「中の橋」の袂に「弘法清水(大清水)」の案内板が見えてきます。その奥に立派な東屋とこんこんと湧き出す大清水が姿を現します。

車でお越しの方は柳津町商店街の駐車場、または大清水の向かいにある共同駐車場をご利用いただけます(図-3)。駅から徒歩11分、柳津町商店街の駐車場から徒歩約8分でたどり着きます。どちらの駐車場も地域の方々のご厚意で整備されており、駐車場には小さな賽銭箱が置かれています。湧水の維持管理は、地元の皆さんが心を込めて続けている活動です。もしよろしければ、感謝の気持ちをそっと込めて、お賽銭を入れてみるのも素敵かもしれませんね。

![90-07-05 図-3 湧水箇所案内図 [会津柳津町観光マップより引用・加筆]](https://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/90-07-05.png)

弘法大師と湧水

空海(774〜921年)は平安時代の初期に活躍したお坊さんで、弘法大師とは空海の死後に付けられた諡号です。弘法大師には数多くの伝説が残されており、今回訪れた「大清水」の近くにあるお寺「福満虚空蔵菩薩 圓藏寺」も弘法大師ゆかりの場所の一つです(写真-2)。

弘法大師と湧水の結びつきが深い理由には様々な説がありますが、一説には雨の少ない讃岐(香川県)の育ちだったために、地域特有の水みちを正確に把握できたのではないか、と言われています(シンクタンクふくしま,2003)。

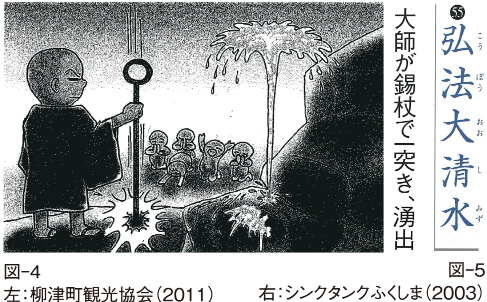

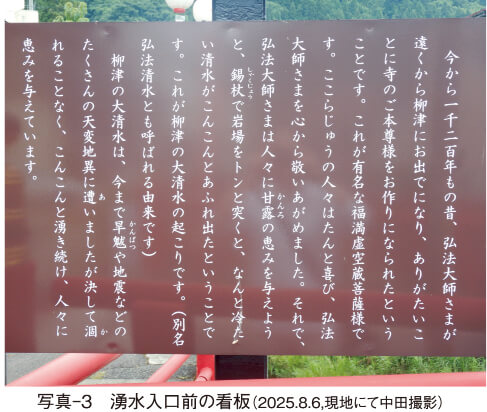

伝説には数多くのバリエーションがありますが、おおむね共通するのは「水に苦労している地域を訪れた弘法大師が人々を不憫に思い、杖(いわゆる金剛杖や錫杖)で地面を突いたところ水が湧き出た(河野,2021)」というような内容です。現地の看板や地域図書館の文献等で調べたところ、「大清水」もこの例に漏れず弘法大師が杖で突いたところに水が湧き出たとされています(図-4,図-5,写真-3)。

「弘法水」の特徴

河野(2021)によれば、全国の弘法水には人文・自然科学的視点からいくつかの特徴があるといいます。

人文科学的な視点では、霊水・薬水としての利用が多い、人里離れた山中には少ない、弘法水・加持水〈かじすい〉・金剛水・閼伽水〈あかすい〉などと呼ばれているものが多い、地元の人々の意識が高いなどが挙げられています。

![90-07-09 図-6 湧出量の割合(サンプル数107) [河野(2021)より一部編集して引用]](https://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/90-07-09.png)

自然科学的な視点では、平野には少ない、特異な水質(塩水・白濁・ECが高い・酸やアルカリに寄るなど)を持つことが多い、湧出量が少ない、季節変動が少ないなどが挙げられています(図-6,図-7)。

![90-07-10 図-7 弘法水のキーダイアグラム [河野(2021)より一部編集して引用]](https://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/90-07-10.png)

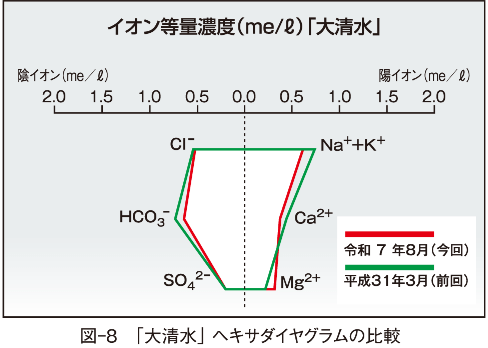

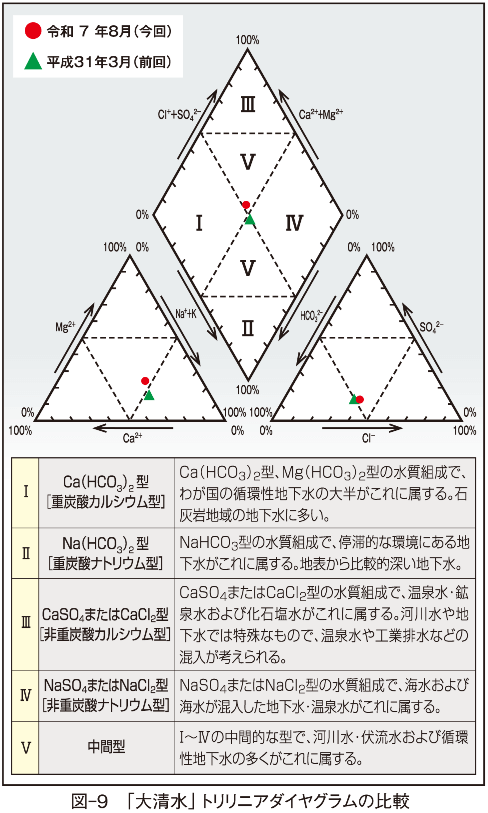

ここで、今回(令和7年8月)および前回(平成31年3月)採水した湧水のイオン分析結果に基づくヘキサダイアグラムおよびトリリニアダイアグラム(キーダイアグラム)を示します。どちらのダイアグラムでも前回と今回のプロファイルは近似しており水質が変化していないことがわかります。また、ヘキサダイアグラムではNa++K+の量が多く、トリリニアダイアグラムでも一般的な地下水を示す領域Ⅰと海水の混入した地下水を示す領域Ⅳの境界部にプロットされます。

これは湧水周辺に分布するかつて浅海に堆積した地層(上部中新統「塩坪層」)の影響で、柳津の「大清水」に塩分が含まれるためと考えられます。弘法水の特異な水質という特徴が見てとれますね。

湧水を比較する2つのダイアグラム

湧水シリーズでは、毎回イオン分析を実施し2つのダイアグラム〜ヘキサダイアグラム(シュティフダイアグラム)とトリリニアダイアグラム(キーダイアグラム)を作成しています。

このダイアグラムは地下水や湧水の水質組成を視覚的に理解・分類するために使用されます。

ヘキサダイアグラムとは、湧水中の主要な溶存成分(溶存イオン)の濃度をミリグラム当量値(me/L)として6角形のグラフで示したもので、水質組成を表現するほか、溶存成分の総量を概略的に把握できます。

一方、トリリニアダイヤグラムでは溶存成分の溶存比(成分比)を表示するのが特徴です。水質組成のパターンから湧水や地下水の類型区分を実施し、水質の特徴が表現されます。

なお、イオン分析結果は㎎/L(1Lの中に含まれる対象物質の重さ)で示されますが、原子量(≒重さ)がイオンにより異なるため、重さでの比較では組成を正しく評価できません(同じ100gでもピンポン玉とパチンコ玉では1個当たりの重さが異なるため実際の数量が大きくことなってしまいます)。このため、水素1㎎に化学的に対応する量を1㎎当量として、同じ条件で機能するイオン量としてグラフを作成し比較しています。

柳津の「大清水」

閑話休題。それでは、一般的な「弘法水」の特徴は「大清水」にどれほど当てはまるのでしょうか。

人文科学的な視点では、霊水や薬水としての記述は見られませんでした。しかし、「大清水」の通称として地元では「弘法清水」と呼ばれていることは先に述べたとおりです。また、清掃活動についてはシンクタンクふくしま(2003)によると、「町内会のすべての世帯でローテーションを組んおり、毎回5,6人が出て午前7時ごろから1時間ほどかけて実施する。(中略)もとは蛇口があるだけだったが、平成13年12月に立派な水屋が建てられた。」とあります。寺家町商店街で湧水の利用者にご浄財をお願いするなど、積極的な維持活動が感じられます(写真-4)。

湧出量は容器計量法にて3回計測した平均値をとったところ、0.25L/sという結果が得られました。円グラフ(図-6)と比較すると、0.1L/s以上1.0L/s未満の最も多い割合(36%)を占めるグループに属します。この点においては一般的な「弘法水」と言えそうです。また、1997年9月19日の湧出量調査では、0.03L/sとなっているので、湧出量に大きな変化はないようです(河野,2021)。

季節変動については、年間を通した調査事例がないため確実なことは言えませんが、現地の看板(写真-3)や文献資料によると災害時にも枯れることがなかったといいます。

赤べこのまち「柳津」

柳津町は赤べこ発祥の地としても知られており、圓藏寺の境内と道の駅「会津やないづ」では「やないづ赤べこ親子(写真-5)」が迎えてくれます。商店街を歩くと他にもたくさんの赤べこたちに出会うことができます(ポスト、消火ホース、バス、植木鉢etc…)。皆さんもぜひ、探してみてはいかかでしょうか。

おわりに

以前、湧水の付近で調査を行った際に柳津の大清水から水を分けていただいたことがあるという上司のお話を耳にしました。

実際に足を運ぶと猛暑の厳しさから隔離された冷涼感を感じる場所でした。水を手に受け続けて3分と持たず手を引くほど冷たく、居座りたくなる居心地の良さを感じました。

改めて、湧水を維持管理する地域の皆さんや水の恩恵に深く感謝を申し上げます。

今回は弘法大師ゆかりの湧水「弘法水」に焦点を当ててみました。最も興味深いと思ったのは、水が乏しい地域に「弘法水」が多いということです。貴重な水に対するありがたみが、自然に弘法大師と結びついていったのかもしれませんね。

「弘法水」にかかわらず、湧水には伝説や神様などにゆかりのあるものが少なくありません。伝説や神様それ自体は非科学的な眉唾ものかもしれません。しかし、その背景にある人々の水(ひいては自然)を大切に想う気持ちは現代にも通用しうる非常に意義深いものだと思っています。水質だけにとらわれない、広い意味での湧水の価値というものをあらためて見つめなおしてみるのもいかがでしょうか。

【参考文献】

●河野忠(2021)

「弘法水の辞典ー日本各地に伝わる空海ゆかりの水ー」

朝倉書店 p.5,6,30,39,50

●高野山真言宗総本山金剛峯寺(2022)

「高野山真言宗 総本山金剛峯寺」2025.8.28

最終閲覧,https://www.koyasan.or.jp/

●シンクタンクふくしま(2003)「ふくしま湧水物語」

大日本印刷(株)東北事業部p.63,166

●柳津町観光協会(2011)

「いいとこいっぱいやないづめぐり

町民によるおもてなし観光ガイドマニュアル」 北日本印刷株式会社

*新協地水(株) 技術部

![新協地水株式会社[土と水の総合コンサルタント]](https://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/logo.png)