「登山しよう!」

いつもの休日、家でゴロゴロするか買い物に行くかで毎回同じパターンに飽きてきていました。せっかくの休日をもっと楽しみたい、できれば気分が爽快になることを・・・と思い頭に浮かんだのが登山です。

山に囲まれた地域に生まれ育ったこと、新協地水に入社し更に山(土)に触れる機会が増えたことにも後押しされた気がします。

「登山しよう!」

いつもの休日、家でゴロゴロするか買い物に行くかで毎回同じパターンに飽きてきていました。せっかくの休日をもっと楽しみたい、できれば気分が爽快になることを・・・と思い頭に浮かんだのが登山です。

山に囲まれた地域に生まれ育ったこと、新協地水に入社し更に山(土)に触れる機会が増えたことにも後押しされた気がします。

思い起こせば幼少期に、家で休日を過ごすのに飽きてテーマパークへ行きたいと両親に頼んだことがあります。両親にとってはせっかくの休日で、人混みに疲れるということで却下されましたが、その中、父からの提案で登山に切り替わったのを覚えています。毎年夏休み期間に磐梯山に登るのが家族行事となっていました。

あれから数十年が経っても、同じように家で時間を持て余していたのは変わりません。始めからひとりで登るのはハードルが高かったので、あの頃の幼かった私自身のように、今度は息子をまき込んでの登山の始まりです。

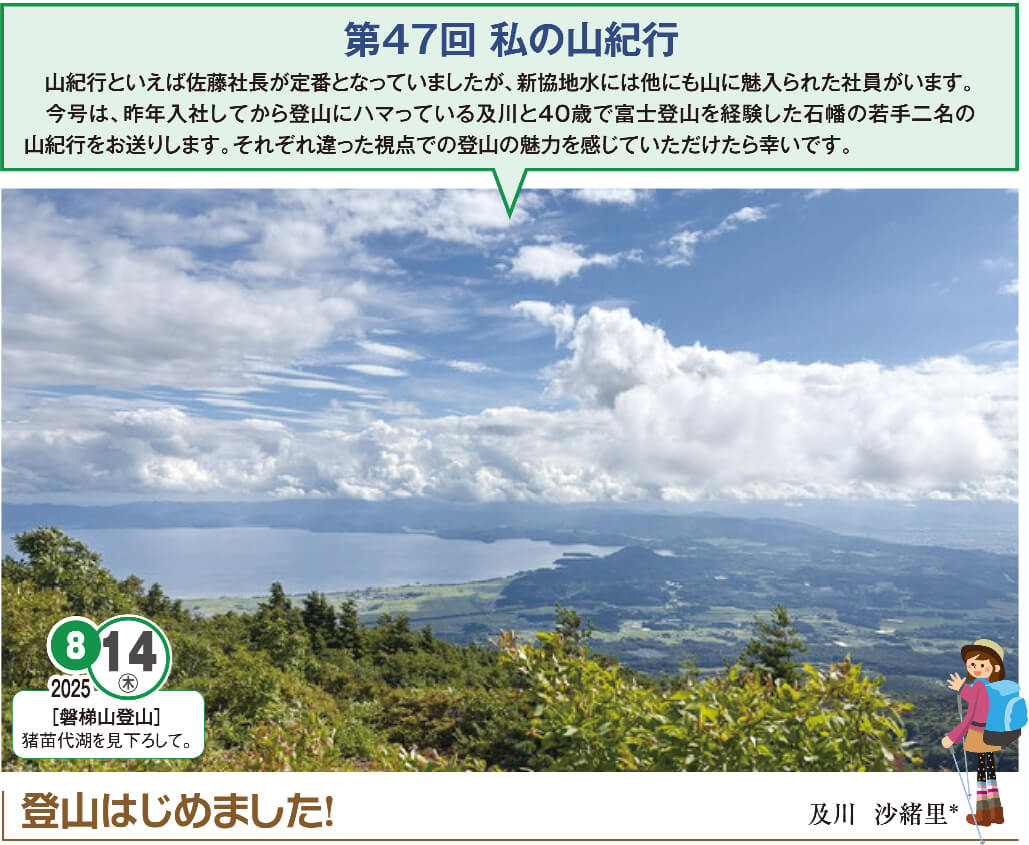

今回は夏休みだったこともあり、懐かしの磐梯山へと決めました。

磐梯山は標高1,816m、いくつかある登山口の中から、思い切って猪苗代登山口を選びました。頂上までの距離・時間が一番長いコースですが、なんとかなると前日までは考えていました(前日まで他の方の口コミや動画等見て勉強しましたので)。当日、スキー場の駐車場に車を停めてびっくりです。本当に歩いて行けるのか、スタート位置を練り直そうかとも思いましたが、既に現地にいる以上引き返せません。やるしかない!と気を引き締めて登り始めました。

予習していた通り、ゲレンデを歩くのが一番つらいです。過去、冬に楽しくスキーをしていた場所ですが、傾斜加減が足への大きな負担でした。リフトも使用できたようですが、営業時間前でしたのでそれを横目にひたすら歩きました。

途中、下山するか何度か息子と言い合いになったのも、このゲレンデの登りです。何度か後ろを振り返り、猪苗代湖を眺めては頑張ろうと言い聞かせていました。

天の庭を越えて、山頂まで残り2.8km。まだゴールは見えず、山小屋は一体どこなのかと考えながら歩き続けました。

お昼時間になる頃、ようやく山頂へ着きました。雲が多く、絶景が望めなかったのが残念です。しっかり休憩をとり、午前中の反省もしてから下山しました。

山登りの楽しさは?とよく聞かれます。余計なことを考えず、ただひたすら歩く・・・普段カラフルな色に囲まれて生活し目や心が疲れませんか?山は緑、青、白、黄色、紫等と限られた色の中なので、ちょっと物足りないくらいで心がすっきりと洗われる気がします。また、下山してスタート地点に帰ってきたときの達成感は何にも代えられないです。疲れてヘトヘトですが、次はどこを登ろうかなと頭を巡ってきます。

始まったばかりの私の山登り活動です。ゆくゆくはひとりで登れるように今は練習あるのみです。次回も絶景ときれいな空気を求めて登ってきます!

*新協地水(株) 営業部

1.登山の感想

この夏、長年の夢だった富士登山についに挑戦しました。40歳という人生の節目に、自分自身への挑戦として挑んだ初めての富士山。そして、私の仕事である地質調査で得た嗜好が、この山行を感慨深いものにしてくれました。3日間の山行は、最高の時間となりました。

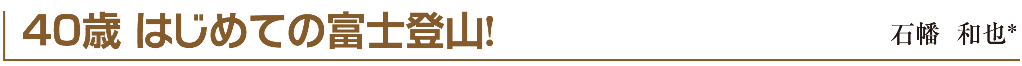

今回の登山では、須走登山口からスタートし、吉田口へ下山するという、少し欲張りなルートを選びました。出発前から心配だった天気は、終始好天に恵まれ、高山病になることもなく、最高のコンディションで登頂することができました(写真-1,写真-2)。

山頂で迎えたご来光(写真-3)は、筆舌に尽くしがたい感動でした。刻一刻と表情を変えながら昇る太陽、そして眼下に広がる雲海は、自然の雄大さにただただ感激するばかりでした。

山頂付近では、自然の雄大さとは対照的な文明の利器の存在に驚かされました。まさかこの高所に資材運搬用のバックホーがあるとは(写真-4)! 人力では到底不可能な作業を可能にする機械の力、そしてそれを維持管理する人々の力に、畏敬の念を抱かずにはいられません。

2.富士山について

私たちが今回登った富士山は、その雄大な姿だけでなく、日本の地質学的にも非常に興味深い特徴を持っています。富士山は、複数の火山が重なり合ってできた成層火山であり、その地層はまるでケーキのように積み重なっています。

富士山を構成する岩石は、他の日本の火山に多く見られる安山岩とは異なり、主に玄武岩(げんぶがん)質の溶岩でできています。玄武岩質マグマは粘性が低く、サラサラと流れやすい性質があるため、噴火のたびに広範囲に広がり、その結果、なだらかな裾野を持つ美しい円錐形が形成されました。

3.富士山信仰について

富士山は、その圧倒的な存在感から、古くから霊山として崇められ、多くの人々の信仰の対象となってきました。特に江戸時代には、「富士講(ふじこう)」と呼ばれる独自の信仰形態が隆盛を極めました。

富士講は、富士山を神聖な山として崇拝し、登拝(とうはい:登山を通じて神仏を拝むこと)を最大の目的とする民間信仰集団です。主に江戸を中心に広まり、庶民の間で盛んになりました。こうした信仰は、富士山が単なる自然の山ではなく、人々の精神生活と深く結びついていたことを示しています。今回、私も山頂でご来光を拝み、その神聖な雰囲気に触れることができ、この深い歴史の一端を感じ取れた気がします。

富士山(ふじさん)

●標高:3,776m(日本最高峰)

●所在地:静岡県と山梨県にまたがる

●簡単な紹介:日本を象徴する独立峰で、その美しい円錐形の山容は世界中で親しまれています。信仰の対象であり、芸術の源泉として、ユネスコの世界文化遺産にも登録されています。

●主な構成:成層火山

●地質:富士山の形成は、大きく分けて以下の3つの火山活動期に分けられます。

●小御岳火山(こみたけかざん)

約70万年〜10万年前に活動していた最も古い火山です。

●古富士火山(こふじかざん): 約10万年〜1万年前に活動した火山です。爆発的な噴火が特徴で、現在の富士山の大きな山体の基礎を築きました。

●新富士火山(しんふじかざん): 約1万年前から現在まで活動を続けているのがこの新富士火山です。私たちが目にしているあの美しい円錐形は、主にこの新富士火山の噴火によって形成されました。

4.福島にもある「ふるさと富士」

「ふるさと富士」という言葉をご存知でしょうか? これは、全国各地に存在する、その山容が富士山に似ていることから、地元の人々に「〇〇富士」と親しまれている山々のことを指します。ここで福島県の「ふるさと富士」をいくつか紹介します。

①吾妻小富士(あづまこふじ)

●標高:1,707m

●所在地:福島県福島市(吾妻連峰の一部)

●簡単な紹介:福島市のシンボル的存在で、美しいすり鉢状の火口が特徴。浄土平から手軽にお鉢巡りができ、春には「雪うさぎ」が現れることでも知られています。活火山である吾妻連峰の一部です。主に安山岩(あんざんがん)やデイサイトといった火山噴出物でできています。

②磐梯山(ばんだいさん)

●標高:1,816m

●所在地:福島県耶麻郡(会津地方)

●簡単な紹介:「会津富士」とも呼ばれる日本百名山の一つ。雄大で端正な山容を誇り、裏磐梯の五色沼など、周辺の豊かな自然も魅力です。火山活動によって形成された山です。特に有名なのは、明治21年(1888年)の水蒸気爆発によって山体の一部が崩壊し、現在の裏磐梯の複雑な地形(五色沼など)が形成されたことです。地質的には、主に安山岩質の火山岩からなり、幾度もの噴火と崩壊を繰り返してきた歴史がその地形に刻まれています。

③片曽根山(かたそねやま)

●標高:718.3m

●所在地:福島県田村市・三春町

●簡単な紹介:「田村富士」や「三春富士」として親しまれる、比較的標高の低い里山。山頂からは阿武隈の山々や田園風景を気軽に楽しめます。花崗岩(かこうがん)類や変成岩(へんせいがん)で構成されています。

④葛尾小富士(かつらおこふじ)

●標高:921m

●所在地:福島県双葉郡葛尾村

●簡単な紹介:葛尾村に位置する「野川富士」「小富士(竜子山)」とも呼ばれる郷土富士。地域の人々に愛され、親しまれています。 基本的には阿武隈高地を構成する変成岩や花崗岩類が主体の山です。

⑤西会津町の富士山(ふじさん)

●標高:1,184m

●所在地:福島県耶麻郡西会津町(喜多方市との境界付近)

●簡単な紹介:全国に数ある「富士山」という名の山の中で、本家富士山に次ぐ高さを持つ山。自然豊かな飯豊山地の東端に位置します。地質的には、比較的古い時代の古生代から中生代の堆積岩や変成岩、そして領家帯(りょうけたい)と呼ばれる変成岩類や花崗岩類などが複雑に分布しています。

最後に

私にとって今回の富士登山は、単なる趣味の領域を超えた、専門分野である地質調査の視点からも深く感動する体験でした。普段は地表踏査、ボーリング、土質試験といった作業を通じて地盤を解き明かしていますが、富士山のような雄大な自然の中に身を置くことで、改めて地球のダイナミズムと、私たちの仕事の重要性を肌で感じることができました。

私にとって今回の富士登山は、単なる趣味の領域を超えた、専門分野である地質調査の視点からも深く感動する体験でした。普段は地表踏査、ボーリング、土質試験といった作業を通じて地盤を解き明かしていますが、富士山のような雄大な自然の中に身を置くことで、改めて地球のダイナミズムと、私たちの仕事の重要性を肌で感じることができました。

40歳という年齢は、孔子の言葉に「四十にして惑わず(不惑)」とあるように、人生において精神的に迷いがなくなり、確固たる信念を持つようになる時期とされています。私自身、地質調査の分野で技術者として経験を積んできましたが、この40歳の節目に日本の最高峰である富士山に登頂できたことは、まさにその「不惑」の境地を体感するような経験でした。今回の経験は、私にとって大きな自信となり、技術者としての新たなモチベーションにもつながる、貴重な経験となりました。

※*新協地水(株) 技術部