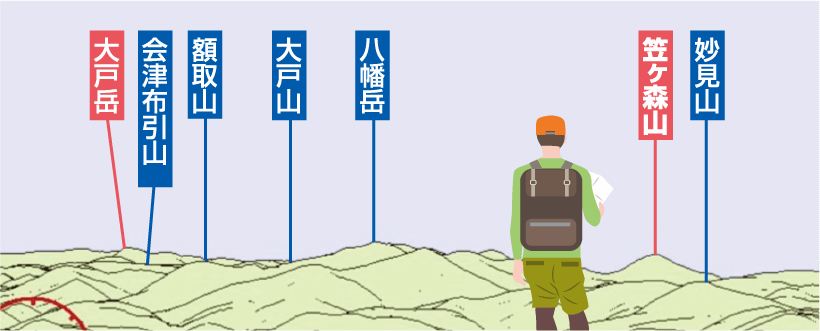

笠ヶ森山は(標高1012.6m)、須賀川市の西方、郡山市湖南町との境に位置しており、会津と中通りを隔てる奥羽山脈の南端にあります。奥羽山脈は日本で最も長い山脈で、青森県の夏泊半島付近から栃木県那須岳連邦まで約500㎞にわたって連なる脊梁山脈です。東北地方を東西二つの地域に隔てる山脈で、気候についても太平洋側気候と日本海側気候に隔てています。大山脈である奥羽山脈には、名だたる名峰が北から南まで数多く鎮座していますが、地域には古くから人々に愛されている「ふるさとの山」があります。笠ヶ森山もその一つで、古くは奥州征伐のときの八幡太郎義家伝説、そして戊辰戦争のときは要塞として役割を果たしたそうです。文献によれば、「会津戊辰戦争時に会津藩に会津遊撃隊180名が結成され、追分峠・にわとり峠に出戦、以後西軍と交戦」と記載されているなど、全山史跡の山です。笠ヶ森山はお椀を伏せたような特徴のある山容で、遠くの山からでも同定できることから、戦略上重要な拠点だったのでしょう。(宇津峰山から同定)地質的には、緑色凝灰質砂岩,砂岩,凝灰質角礫岩など層相の変化が激しい新第三期の大久保層からなり、登山道などで観察できます。また、笠ヶ森山から八幡岳と続く稜線一体には、大久保層を貫くように、緻密な輝石安山岩が分布しています。山名となった「笠ヶ森山」は、後三年の戦いに敗れた八幡太郎義家が、退却の際にこの山の無数の木々に菅笠を結び付け追っ手に対して、自軍の武威を偽装して敵軍を退散させたと伝えられていることに由来をしています。(岩瀬村史から引用)この様に、この一帯には八幡太郎義家(源頼朝の祖先)にまつわる伝説が数多く残されています。

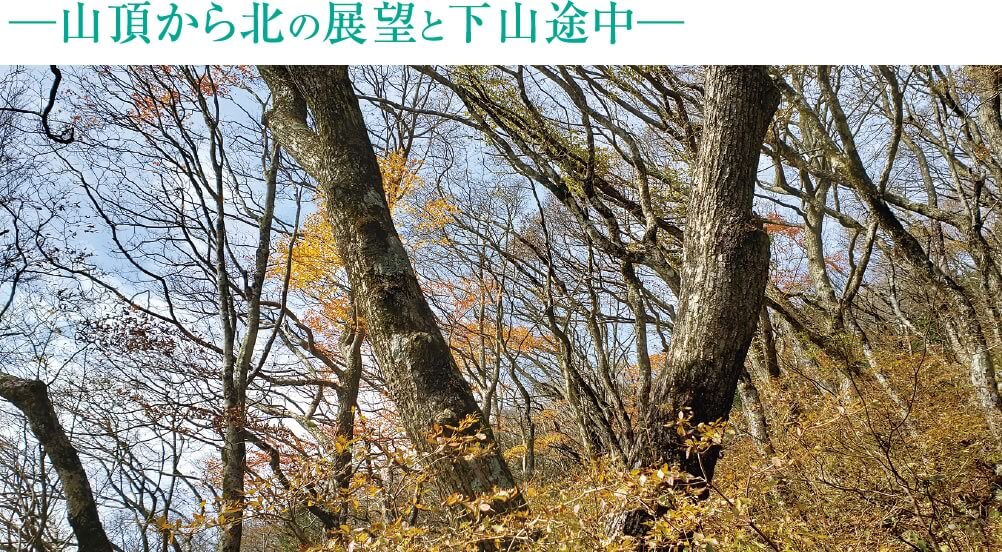

旧岩瀬村が5月第3日曜日に山開きを開催するようになって、登山道が整備されるようになりました。山開きは2007年を最後に一度は終了してしまいましたが、東日本大震災や東京電力福島第一原発事故災害などからの復興のため、実行委員会を立ち上げ2012年から再開となりました。私自身山開きには参加ができていませんが、2001年4月14日に初登頂してから四季を問わず38回登っています。笠ヶ森山の魅力は、高山植物のトリカブトの群生地など原生の自然が多く残っていることであり、ひときわブナの原生林は見事です。さらに、天候に恵まれれば山頂から大パノラマが眺望できます。

![新協地水株式会社[土と水の総合コンサルタント]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/logo.png)