はじめに

皆さんはZEBやZEHという言葉を知っていますか?

ZEB(ゼブ)とは,「Net Zero Energy Bulding」を,ZEH(ゼッチ)は,「Net Zero Energy House」を指し,我が国では「建築物における一次エネルギー消費量を,建築物・設備の省エネ性能の向上,エネルギーの面的利用,オンサイトでの再生可能エネルギーの活用等により削減し,年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロ又は概ねゼロとなる建築物」と定義されています。

ここで,一次エネルギーとは,自然界に存在しているエネルギー源のことで,石油,石炭,天然ガスなどと太陽光,太陽熱など再生可能なものなどが有ります。

ZEB,ZEH(ゼブ,ゼッチ)が出てきた背景には,地球温暖化によって気候変動が生じ,災害が多発することが指摘されているため,温室効果ガス(CO2)の排出を低減する地球温暖化対策が必要となったことが挙げられます。この対策としては,資源に限りがあり,温室効果ガス(CO2)を排出する化石燃料を使用しない再生可能エネルギーの導入を推進し,温室効果ガス(CO2)の削減を行うことが必要であると考えられています。このことにより,今後は,2050年温室効果ガス(CO2)の排出をゼロとする(カーボンニュートラル)脱炭素社会の実現を目指すことが重要な課題となってきます。

1.ZEB,ZEHについて

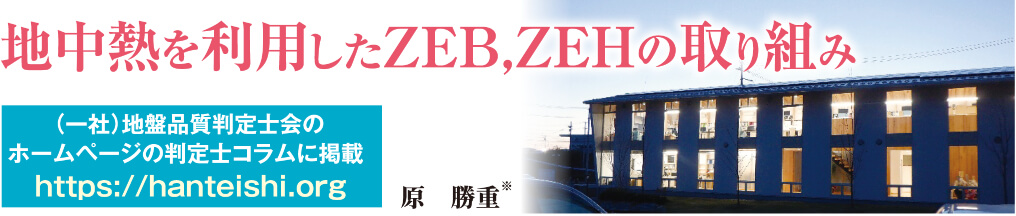

ZEHは,「断熱性の高い省エネ住宅」とも考えられていますが,それだけではなく,「高性能な断熱性を用いて住宅を建設し,さらに太陽光発電システムなどを導入して自家発電を行うことで,年間のエネルギー収支をほぼゼロにすることを目指す住宅」であるとも言えます(図-1参照)。

ここで,「住宅(ハウス)」を「建物(ビルディング)」と換えるとZEBということになります。

建物をZEB,ZEHにすることのメリットは,以下に示す3つのことが挙げられます。

①光熱費の大幅カットが行えることです。再生可能エネルギーを用いた自家発電(オンサイトで)を行うことによって,生活に必要な電気をまかない,昼間は電気をつけない,エアコンはなるべく使わないなどの節電や我慢をせずに,快適な生活を過ごすことができます。

②環境負荷の低減に貢献できます。日本では火力発電がメインですので多量の温室効果ガスを排出することにより地球温暖化への影響が懸念されますが,太陽光や風力などの再生可能エネルギーを用いた発電を行うことにより,温室効果ガスの発生を最小限に抑えることが可能となります。

③一年中快適な室温を保てるため,冷暖房を多用しなくても生活ができます。ZEB,ZEHは基本的に高気密・高断熱の素材を用いて建物・住宅が造られていますので,年間を通して快適な温度を保つことが可能となります。

しかし,デメリットも2つほどあります。

❶通常の建物や住宅に比べてコスト高となります。これは,断熱性に優れた素材を使用し,自家発電システムを設置することから,初期費用が多く掛かるためです。ただし,節電や節約ができるため,長期的に見れば初期費用分を取り戻すことも可能となります。

❷建物・住宅の設計が理想通りにならないことがあります。ZEB,ZEHは断熱性や気密性を重視しているため,熱の出入り口となる窓や扉の位置・大きさには制限がかかってしまう可能性があります。設計者や施工者とよく話し合って納得のいく建物・住宅づくりを進める必要があります。

つまり,これから建物や住宅を建てるには,カーボンニュートラルの時代を生きるためにZEB,ZEHとなります。

2.ZEB,ZEHには創エネと

省エネの両方が必要だよ!

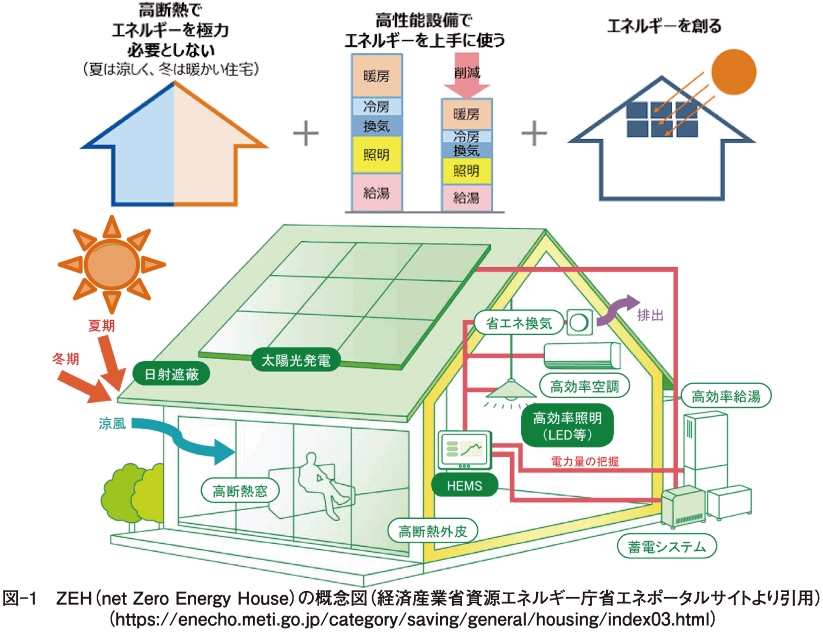

ZEB,ZEHを計画する場合には,エネルギーを再生可能エネルギーによって創り出す「創エネ技術」と使用するエネルギーを減らしたり,エネルギーを無駄なく使う「省エネ技術」が必要となります。

(1)創エネ技術

創エネ技術とは,太陽光発電,風力発電,バイオマス発電,水力発電,地熱発電などの再生可能エネルギーを用いて発電する技術です。

(2)省エネ技術

省エネ技術には,エネルギーの使用を減らす「パッシブ技術」とエネルギーを無駄なく使う「アクティブ技術」の両方が必要になります。

パッシブ技術とは,日射遮蔽,外皮性能向上,昼光利用,自然換気など建物側で使用するエネルギーを減らすことのできる材料や性能を選択することによって高気密・高断熱を達成します。アクティブ技術とは,エネルギーを無駄なく効率的に使うことのできる高効率照明や高効率空調などを選択することによって省エネルギーを達成します。図-2にその概念図を示しました。

3.再生可能エネルギーって何?

光熱費の大幅カットを行うには「再生可能エネルギー」を用いた自家発電(オンサイトで)を行う必要があると言いましたが,この再生可能エネルギーとはいったい何のことでしょうか?

再生可能エネルギーとは,資源に限りのある化石燃料とは異なり,一度利用しても比較的短時間に再生が可能であり,資源が枯渇せず繰り返し利用できるエネルギーのことです。発電時に地球温暖化の原因となる温室効果ガス(CO2)を排出しないため,環境にやさしいエネルギー源です。

この再生可能エネルギーには,太陽光発電,風力発電,バイオマス発電,水力発電,地熱発電,太陽熱利用,

雪氷熱利用,温度差熱利用,地中熱利用及びその他の再生可能エネルギーなどがあります(経済産業省資源エネルギー庁による)。

また,再生可能エネルギーの中には,エネルギーを創り出すものとエネルギー消費を低減する補助となるものに分かれます。つまり,創エネを行う太陽光発電,風力発電,バイオマス発電,水力発電,地熱発電など(図-3)と省エネ効果が期待される太陽熱利用,雪氷熱利用,温度差熱利用,地中熱利用など(図-4)です。

(1)創エネを行う再生可能エネルギー

太陽光発電は,太陽の光から直接電気を発生させるものです。シリコン半導体などからなる太陽光パネルを用いることが一般的です。

風力発電は,風で風車を回し,その回転を発電機に伝えて電気を起こします。いろいろな形や大きさの風車があります。

水力発電は,昔から川の水をダムに溜め,水の流れ落ちるエネルギーを用いて水車を回して発電機に伝えて電気を起こしています。現在は,中小河川や農業用水路などの水の流れを利用した中小規模の水力発電が主となっています。

バイオマス発電は,主に植物に由来する有機性資源を用いて,直接燃焼して得られた熱を発電に利用したり,有機物をメタン発酵させてガスを取り出し,そのガスを燃焼した熱を利用します。また,バイオ燃料も含まれます。バイオマスは有機物ですので燃焼させると二酸化炭素が発生しますが,バイオマスの中の炭素はその成長過程の光合成で大気中の炭素を吸収しますので,結果的にバイオマスの自然循環の過程では二酸化炭素の排出はゼロとみなされます。

地熱発電は,地下のマグマの近くで熱せられた高温の熱水や蒸気が大量に溜まっている地層から蒸気を取り出して発電に利用するものです。地熱は,火山の多い日本に豊富にかつ広範囲に存在します。

(2)省エネの補助を行う再生可能エネルギー

エネルギーの消費を低減する補助となる再生可能エネルギーとしては,図-4に示す太陽熱利用,雪氷熱利用,温度差熱利用,地中熱利用などがあります。

また,その他の再生可能エネルギーとしては,水素エネルギー,空気熱利用,潮流発電,微生物エネルギーなどの他,様々なものがエネルギー源として考えられています。

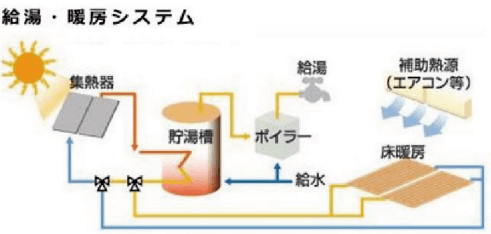

(a)太陽熱利用

太陽熱利用は,太陽の熱を太陽熱集熱器に集め,水や空気を温めて給湯や床暖房に利用するシステムです。

太陽熱で暖められた温水を,給湯に利用する太陽熱温水器と熱媒体不凍液を集熱器で暖め循環させて温水を創ったり,空気を温めるソーラーシステムがあります。

福島県再生可能エネルギーのページ(https://www.pref.fukushima.jp/chiiki-shin/saiseiene/energy/)

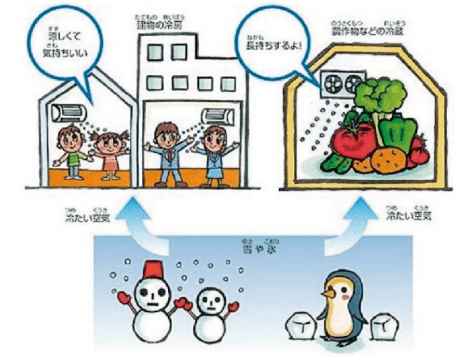

(b)雪氷熱利用

自然に降った雪や自然の水が凍結した氷を冷熱を必要とする季節まで保管し,冷房や農作物の冷蔵などに利用するものです。

積雪寒冷地などでの利用に限定されますが資源としては豊富にあり,省エネルギーに貢献しています。

現在は,雪冷房・冷蔵システムとして利用されています。

昔から使われている雪室や氷室もこれに該当します。

福島県再生可能エネルギーのページ(https://www.pref.fukushima.jp/chiiki-shin/saiseiene/energy/)

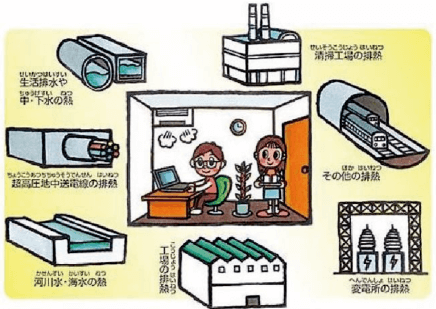

(c)温度差熱利用

地下水や河川水の水温は,大気の温度と比べて,夏は水温が低く,冬は水温が高いという温度差を,ヒートポンプを用いて冷暖房や給湯に利用するものです。

燃料を燃やす必要が無いことからクリーンエネルギーとして地域熱供給減として利用されています。

河川水・湖水・海水の熱や下水管や共同溝の熱および工場の排熱などがこれに含まれます。

福島県再生可能エネルギーのページ(https://www.pref.fukushima.jp/chiiki-shin/saiseiene/energy/)

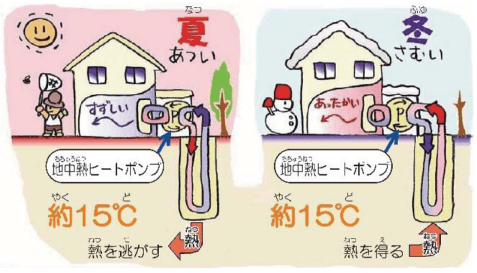

(d)地中熱利用

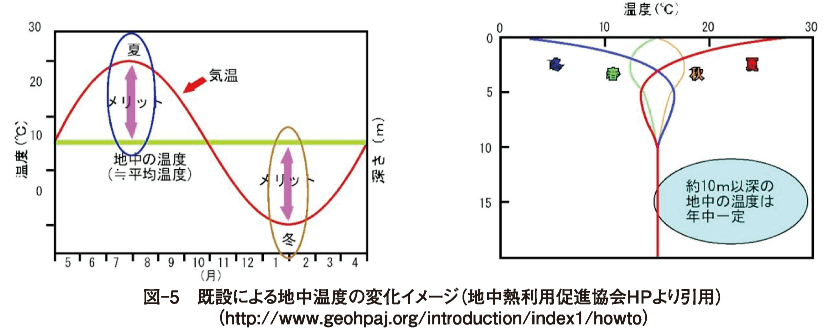

地表面から10~200mの深さの地中の温度は,年間を通して約15℃の一定温度を保っていま

す。夏は外気温よりも低く,冬は外気温よりも高いことを利用して,冷暖房や融雪などに利用します。

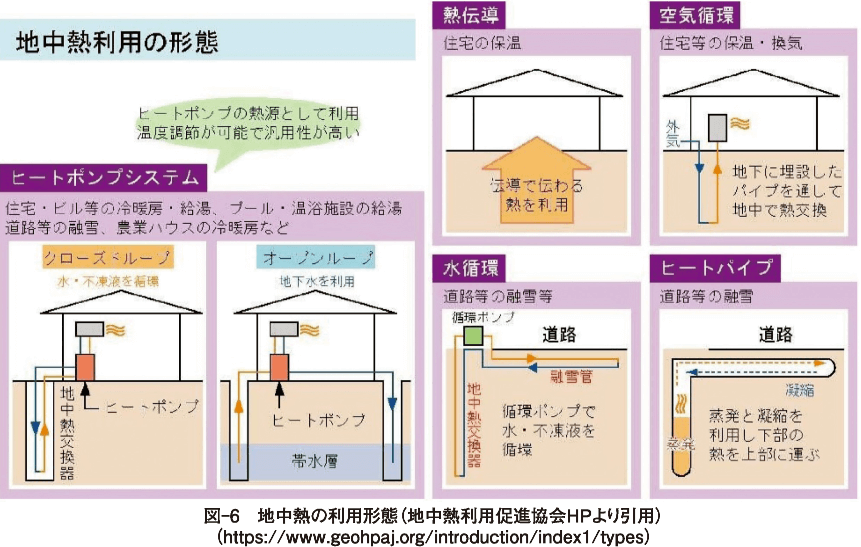

地中熱利用には,ヒートポンプ・ヒートパイプ・水循環・空気循環・熱伝導などの方法がありますが,ヒートポンプによる冷暖房が特に夏と冬に省エネ効果が高いと言われています。

笹田政克:ZEHと地中熱,ゼロエネルギーハウス普及セミナーIN長岡,2019年5月31日

図-4 省エネ効果が期待できる再生可能エネルギ-

4.地中熱を利用したZEB,ZEHの取り組み

「ZEB」,「ZEH」を進めようとした場合には,「創エネ」と「省エネ」を組み合わせることが重要です。現在の日本においてビルディングや住宅に創エネを導入する場合には,「太陽光パネル」を屋上や屋根に設置することが一般的です。また,省エネを導入する場合には,太陽光パネルで発電した電力を省エネタイプの空気熱エアコンや地中熱を利用したエアコンの動力とすることなどが挙げられます。

地表からおおよそ地下200mの深さの地盤中に存在する低温の熱エネルギーのことを一般的に「地中熱」と呼んでいます。図-5に模式的に示すように,地表面から約10mより深い地中の温度は年間を通してほぼ一定です。このため,夏は空気より地中の温度が低いことにより放熱しやすく,冬は空気より地中の温度が高く,採熱しやすいことになります。つまり,地中熱を利用することは,夏と冬において省エネ効果が高いことになります。

地中熱を利用するシステムにはヒートポンプシステム,空気循環,熱伝導,水循環,ヒートパイプの5つがあり,用途に合わせて選定することが出来ます。その用途としては,

①ヒートポンプシステムの用途:住宅・ビル等の冷暖房・給湯,プール・温浴施設の加温,農業施設の空調,路面の融雪・凍結防止

②熱伝導の用途:住宅の保温

③空気循環の用途:住宅・ビル等の保温・換気

④水循環の用途:路面の融雪・凍結防止,住宅・ビル等の冷房

⑤ヒートパイプの用途:路面の融雪・溶結防止

などです(図-6参照)。

これらの中では,クローズドループ方式のヒートポンプシステムが多く利用されています。

5.『ZEB』を達成した建物1)の紹介

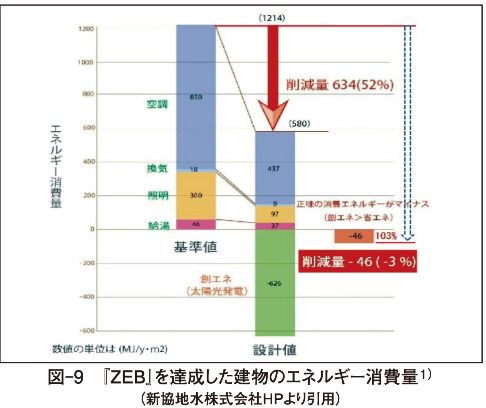

ここでは,実際に「創エネ」として太陽光発電と「省エネ」として地中熱利用を取り入れて,エネルギー消費量が正味0%以上となった『ZEB』の建物を紹介します。

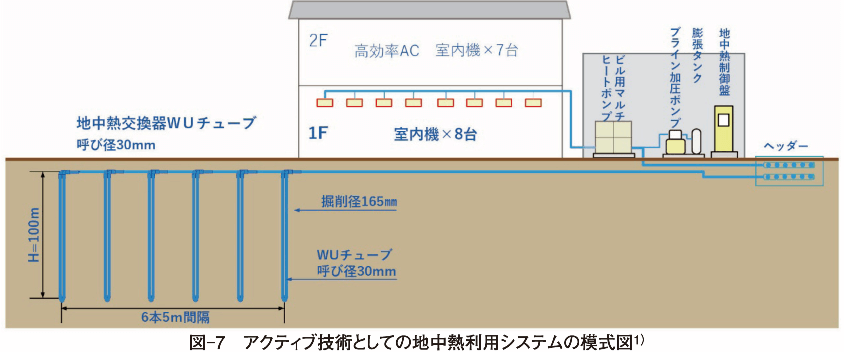

写真-1に創エネ技術として,屋根に太陽光パネル(+蓄電池)を設置し,省エネ技術のうちアクティブ技術としてボアホール型地中熱交換器(100m×6本)とヒートポンプを設置し,太陽光発電による電力を用いて地中熱ヒートポンプシステムによってエネルギーの無駄がない運用を行っている建物の外観を示しました。

図-7にアクティブ技術としての地中熱利用システムの模式図を示します。深度100mのボアホールにダブルUチューブ(地中熱交換器)を6本埋設し採熱・排熱を行っています。

また,写真-2には省エネ技術のうちのパッシブ技術として設置した断熱材(グラスウール)と複層ガラスを示しました。これにより高気密・高断熱を達成しています。

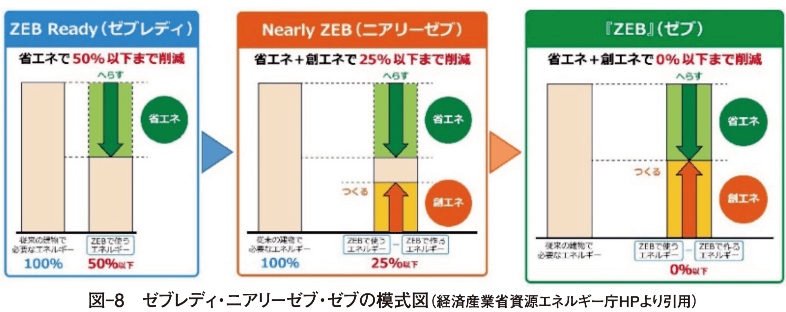

図-8には『ZEB』達成の模式図を示しました。

まず,ゼブレディ(ZEB Ready)は,省エネで50%以下まで削減することをいいます。次に,ニアリーゼブ(Nearly ZEB)は,省 エネで50%以下まで削減することに加えて,ZEBで使うエネルギーからZEBで創るエネルギーを引いた値が25%以下(50%+25%=75%以上)になることをいいます。そして,ゼブ(『ZEB』)は,省エネで50%以下まで削減することに加えて,ZEBで使うエネルギーからZEBで創るエネルギーを引いた値が0%以下(50%+50%=100%

以上)となることをいいます。

写真-1,写真-2及び図-7で紹介した建物のエネルギ-消費量は,図-9に示すように省エネで52%の削減を達成し,ZEBで使うエネルギーからZEBで創るエネルギーを引いた値が-3%となっており,言い換えると103%の削減を達成したため,『ZEB』と表示します。なお,令和4年3月25日現在ZEB化した建物448件のうち『ZEB』の建物は,全国で60件2)となっています。また,2020年度の新築注文戸建のZEH化率は,全体の24.0%3)に達しています。

6.耐震性能を上げる必要があるよ!

令和3年度に国土交通省において実施したZEHの施工事例18件を対象としたサンプリング調査4)によると,ZEHとするために必要な断熱材や太陽光パネルにより,建築物の荷重が増加しており,耐震性能を確保するためには耐震等級2又は3相当の壁量が必要であったという調査結果が出ています。

このように,ZEH建築物の荷重が増加していることは,せっかく高機能住宅を築造しても宅地地盤の許容支持力に影響が出てくるため宅地地盤の変状リスクが増加すること,建築物や宅地地盤の地震動災害リスクも増加傾向になることが考えられます。このため,ZEH建築物を築造する場合には,宅地地盤調査を入念に行い,リスクの軽減に努力する必要が有ります。特に,省エネのアクティブ技術として地中熱利用を考える場合には,通常の宅地地盤調査深度だけではなく,地中熱の採熱・排熱深度を考慮した地盤調査5)も必要となります。

おわりに

ここで紹介した『ZEB』を達成した建物の地盤は,切土地盤で硬い凝灰岩が出現しており,十分な支持力を有しています。2021年2月13日と2022年3月16日に福島県沖で発生した地震では,震度6弱と震度5強の揺れに見舞われましたが,何一つ落下しなかったことを付け加えさせていただきます。

〈参考資料・文献〉

1)本社・再生可能エネルギー研究開発施設『ZEB』事業概要について

:新協地水株式会社HP(https://www.sinkyo-tisui.co.jp/zeb/)

2)ZEBリーディングオーナー検索:(一社)環境共創イニシアチブ

HP(https://sii.or.jp/zeb/leading_owner/search/example/)

3)ZEH公開データ:(一社)環境共創イニシアチブ

HP(https://sii.or.jp/opendata)

4)令和4年度地域型住宅グリーン化事業におけるZEH等の取扱いについて

:国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室

5)原勝重・藤沼伸幸・幸田英顕:福島県内の有効熱伝導率測定結果について,

全国地質調査業協会連合会「技術フォーラム2021(大阪)」,2021年9月16日

![新協地水株式会社[土と水の総合コンサルタント]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/logo.png)