皆さんいずれは退職します。昔は60歳が高齢者といわれましたが、現在は70歳でも若手です。高齢者は80歳以上とさえ思われます。退職年齢も65歳まで引き上げられ、退職後の人生設計が難しくもなってきています。現在の仕事を一生続けたい人はともかく、退職後やりたいことがある人は許されるならば早めに退職し切り替えることをお勧めします。退職後家庭の粗大ゴミと言われないように外に出た私の経験をまとめてみました。

![退職後何をしようか迷ったとき [生きている内は世の中の役に立ちたい]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2024/01/85-01-01.png)

1.退職してみて、はて?

現職中は退職後何をするか漫然と考えていました。一つは大学に戻りもう一度勉強をし直そうということです。高校教員の多くは部活動の指導に多くの時間をとられ休日もほとんど無く、自分のしたいことに時間が割けない現状です。従って授業の教材研究もままならなく、忸怩たる思いをしていました。また高校は大学と違って、問題を深く探求することより、広く浅く知識を吸収することが求められます。生徒に聞かれて解らないとは言えないプライドでもあります。この様なことからもう一度きちんと専門領域を整理してみたいという欲求がありました。反面、40代から関わった文化財の保護啓蒙活動の大切さも感じていました。その経験から考古学をきちんと学んでみたいという考えもありました。長い期間、部活動で関わってきた陸上競技や弓道などのスポーツや教員の再任用には全く関心がわきませんでした。そんな漠然とした中で退職を迎えました。3月31日に退職の辞令交付があり、ようやく終わったとほっとした途端、何をしたら良いか茫然自失、毎日が日曜日状態になりました。

2ヶ月ほど続いた頃、黒沢尻工業高校から進路指導補助員の誘いがあり、10月まで非常勤で働くことになり動き出すことが出来るようになりました。この5ヶ月間は貴重な期間でした。もう一度自分のしたいことは何か、体を動かしながら再び考える期間でした。朝出勤し、朝礼があり、決められたスケジュールで動く生活が長年身についてしまった組織に組み込まれた人間はその流れから外れると動けなくなることを実感しました。要するに自分のスケジュール管理が出来ないのです。その意味で5ヶ月の非正規労働はのんびり生徒と接して、就職指導し、たまに授業をすることになったり、現職とは違った余裕のある日常で、退職者生活への軟着陸であったと思います。この体験の後考えたのは家にこもらないで、意識的に人と接すること、強制的にスケジュールをつくることだと思い、町の広報誌を見て、循環型町づくり委員や観光ボランティア養成講座に参加し活動したことにより、地域のことや人脈を作るきっかけが出来ました。

2.ボランティア活動としての教育支援

退職時、年金の関係から再任用の希望調査や非常勤講師の登録を進められましたが、教育界と離れたいと考えすべて断りました。しかし、教育予算の貧困からか、非常勤講師の依頼は多くやむを得ず盛岡工業高校で2年、友人が校長をしている江南義塾盛岡高校で1年勤めました。教員の一番苦痛なことは成績の評価をすることです。ただ非常勤講師の良いところは、教科科目の指導だけに専念できることでした。生徒指導などないので生徒達と気軽に接し、教えること自体楽しいことであり、現職時代とは全く違う面白さが体験できました。

更に、盛岡工業高校土木科の公務員希望者に対してボランティア活動として無料学習支援を始めました。6月から9月まで放課後の学習指導です。震災後、岩手県はそれまで停止していた高卒の技術職を再び採用する事になり、国、市町村共に募集が急増し、現場は対応に大変でした。たまたま非常勤講師で学校にいた事もあり、課外学習を提案しました。公務員試験の問題は、学校教育の実情と合わない部分が多くあります。出題範囲は教科書に載っている部分なのですが、その大部分は3年生で学ぶ内容です。しかも、5月までは測量士・士補試験対策なので、6、7月しか専門を学んでいない状況です。特別指導しなければ水理、土木施工、社会基盤などの科目はわからないし、更に物理、数学、情報処理などは学んでいない部分も多い現状です。

人事院は高校の現状をほとんど踏まえていません。これがすべての公務員技術職の基準になっています。このことを採用担当者もわかっていません。9月16日に一般企業の就職試験が開始されます。公務員以外の生徒は夏休みに職場訪問、履歴書、調査書の準備など関係教員は大忙しの状態で、公務員指導はおろそかになりがちです。技術職公務員希望者が少ないのにはこの様な背景があります。

ところで、ボランティアで学習指導するのは教員にとって理想的な教育現場です。無償での指導ですので、生徒との関係はフラットです。上下関係がありません。生徒は目的を持っているので熱心に勉強しますし、教える方も楽しい時間になります。これが本来、雑用に振り回されない、理想の教育環境なのだと思われました。当然成果が上がります。希望者のほぼ全員が公務員となりました。中には国・県・市町村すべて合格する生徒もいました。このときも、普段の成績と比例しません。目的を持って努力すれば普段の成績に関係なく合格することが実証されました。このことは現職時代にも何度も経験しました。土木科は技術職公務員に比較的なりやすい学科です。特に農業土木科は農水省と国交省のどちらかを選ぶことが出来、工業高校より枠が広いので、公務員合格率も高くなり、40人中4〜6人が公務員になるのが普通でした。

3.NPO古館まちづくりの会を基盤とした住みよい地域作り

通勤のために住み始めた団地でしたが、退職して気づいたことは地域が一斉に高齢化することです。同年代の人たちが入居してきた団地ですから当然なのですが、こども世代は独立して家を離れ、残るのは退職した高齢者になるわけです。退職して、1年が過ぎようとした3月、東日本大震災に見舞われました。その時自分に出来ることはないかと古館公民館に初めてゆきました。このことがきっかけで地域の抱える問題を知ることになりました。

(1)自治会の設立

まず、地域のまとめ役の区長や民生児童委員などさまざまな役職のなり手がいない事からこれらの役職を支援するために自治会(町内会)を設立する活動を始めました。現職中はほとんど家に居なかったこともあり全く無関心でしたが退職と同時に問題が降りかかってきました。町内の有志と語らい、役職に就いた人が一人で苦労しないためにみんなで協力する組織をつくり、ようやく8年目になりました。多くの町内会では○○部会とかを造り役員の多い町内会ですが、私たちはできるだけ役職を造らないシンプルな組織としました。現在、自主防災や助け合いなど町内のさまざまな問題を解決するためには、団地内の交流が第一で、これがないと始まらないと考え知恵を出し合って活動しています。

(2)小中学校との関わり

岩手県は地域が学校教育を支援する組織として教育振興運動という取り組みを行ってきました。古館地区の場合各家庭から年間100円の会費を募り、その資金を元に小学校での音楽祭や学習支援など様々な行事の資金としてきました。その中で公民館を主体とした小学校支援行事がいくつかありました。その一つが『古館地区こどもを見守る町づくり委員会(通称 こみまち)』というものがありました。子ども会や中学生の社会参加活動の支援を行ってきました。特に子ども達が企画運営するサマーフェスティバルは特筆されるものでした。失敗も大切な体験の一つということで、子ども達の企画に大人が協力する事業で、お化け屋敷、竹きりから始まる流しそうめん、模擬店での商品販売、小学校校舎を借りたゲームなど商品準備や、学校など関係機関への交渉などすべて小学生が行いました。大人はよほどのことが無い限り口を出さない、手を出さないが原則です。小学校5、6年生にもなるとびっくりするほどのことをやり遂げる実証となりました。この様な活動から、小学校や中学校との関わりが出来てきました。

現在教師の多忙化など学校教育は大きな課題を抱えています。特にコロナ禍にあって、様々な行事も実施できなくなり、教員、保護者、生徒の孤立化が大きく進みました。ところが学校現場はこの様な問題を外部に出したがりません。問題が大きくなりどうしようもなくなってから表に出てくることが多くあります。岩手県でも教育振興運動よりも直接的に学校教育を支援するコミュニティスクール(CS)*が提唱されてきています。学校教育を地域と共に作り上げることを目的としています。しかし実際には学校の都合に地域が会わせる形が多く、本来の姿にはなっていないのが現状です。この制度を活用すれば地域の産業や歴史を教員に代わって直接的にこども達に伝えることが可能になります。地域の産業に触れることが少ない子ども達にとって将来の選択肢を増やすことが可能になります。

(3)NPO古館まちづくりの会

古館地区は、人口9000人ほどが住み、紫波町内では最も人口の多い地区です。町の地区公民館である古館公民館は本来、生涯学習の場ですが、様々な相談が持ち込まれ地域の課題に直面する状況になってきました。そこで、地域課題を公民館業務から切り離してまちづくりを支援する組織として町の支援の元に公民館内にNPO古館まちづくりの会を設立しました。詳しくはHPを見て下さい。人財バンク、団体サポートお助け隊、若者チーム、こどもの居場所づくり、異世代交流、調査・改善、法人事務局業務などの部門に分かれて活動しています。業務の大きな柱は公民館の窓口業務や維持管理業務でNPOの大きな財源になり且つ情報収集の場になっています。困りごとを抱えた町民が窓口に相談することが活動の第一歩になっています。私はこの中でこどもの居場所づくりを担当し小学生の放課後学童保育『ヤンチャークラブ』、小学校4年生から中学生までを対象にした無料学習支援『スイッチクラブ』、緊急時のこどもの見回りをする『こどもSOS ダイヤル』の3事業に関わっています。

放課後学童保育『ヤンチャークラブ』は共稼ぎ家庭のこどもを日曜祝日以外毎日放課後から19時まで、長期休業中は朝7:30から19:00まで預かる施設です。発足から4年、現在の施設で本格的に運営して2年、約40名の子ども達が利用しています。保護者が安心して働けるように町営の施設だけでは収容できない自宅待機の子ども達のために開設しました。特徴は農作業体験と調理実習(無料で農地を借り食育の補助金で収穫物調理)、防災学習とキャンプ、親子餅つき、栄養教室とスーパーマーケットでの昼食買い物体験、保護者懇談会など行事が豊富です。子ども達に多くの体験をさせることも大きな目的です。趣旨に賛同したスタッフ17名で運営しています。施設は農協の支所跡の会議室と米倉(運動場)を借りています。保護者の負担はおやつ代込みで月5000円、スタッフの時給900円(岩手県の最低賃金)と町からの補助金で運営しています。コロナ禍で孤立した保護者の相談業務も行っており、一人で悩まないで相談できる体制をつくっています。当然、保育園や小学校との連絡体制もあり、保護者の同意の下で担任との情報交換も行っています。

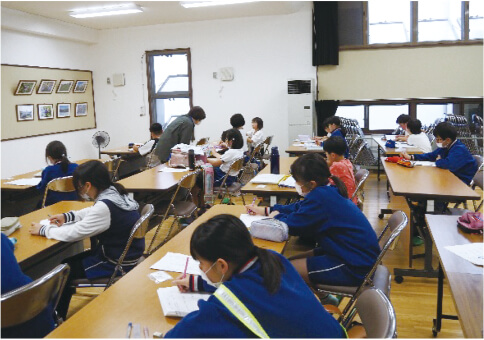

無料学習支援『スイッチクラブ』は教員経験者の協力の下に毎週金曜日公民館で実施しています。現在25人の子ども達が熱心に勉強しています。経済格差が学力格差につながらないことを目的としています。スタッフの手当はこれまで無償でしたが、9月から20万円の補助金を申請し、わずかながら手当を支給でき、教材を購入することができることになりました。この事業はたまたま公民館に高校受験目前の高校生の母親が相談に来たことから始まりました。野球部で怪我をし入院したため学力が低下したが経済的理由で塾に通わせられないということから公民館で指導を始めました。幸い希望校に合格しましたが、このことがきっかけで学習支援が始まりました。

それぞれ事業の運営に賛同していただいた多くのスタッフに助けられて順調に活動しています。地区内にはまだまだこどもを取り巻く環境に問題があります。今後現在の活動を基礎としてヤンチャークラブやスイッチクラブで網羅できない子ども達の対策や不登校や困窮児童の支援などに広げる努力をしています。

4.文化財保護と町づくり

現在、紫波町の文化財調査委員、社団法人紫波町観光交流協会理事、紫波町観光案内人しゃ・べーる代表、紫波町文化財関係団体協議会会長などの活動を行っています。紫波町は古代からの歴史遺産が豊富な町ですが、町民にすらほとんど知られていません。世界文化遺産御所野遺跡に匹敵する西田遺跡、平泉と比べても遜色がない比爪館を中心とした文化、桜で有名な高水寺城を北朝の拠点とした斯波一族など枚挙に暇がありません。紫波町文化財関係団体協議会は町内にある郷土芸能や文化財を顕彰する各種団体がまとまって、町役場と文化財保護について話し合っている団体です。紫波町には9カ所の地区公民館がありますが、そのほとんどに歴史を顕彰する会があり、活発です。また社団法人紫波町観光交流協会歴史遺産委員会では、歴史文化遺産を紹介するHPの作成や町内の文化財を紹介するQRコード付き標柱を50本立てる活動をして、観光客の誘致に役立てようとしています。更に紫波町観光案内人しゃ・べーるは歴史講談をしている紫凜会と一緒に紫波の観光と歴史を紹介するためにツアーを企画したり、講演会を開いたりさまざまな活動をしています。コロナ禍で落ち込んだ経済を活性化するために紫波の歴史と酒蔵巡りを企画運営し好評を得ておりました。ちなみに、紫波町は南部杜氏の発祥の地で造り酒屋が4カ所、ワイナリーが1カ所、リンゴで造るサイダリーが2カ所と酒醸造の町です。活動を通して町内全域に多くの知り合いが出来、現職中には考えられなかった人脈ができ、様々な活動に生かされます。

地域の歴史を知ることは防災の面でも役立つことです。基本的に古代人が住んだところは災害に強い場所ですし、城が出来るところは人が入りにくい地形のところです。地域の成り立ちを知ることが現代を生きるために役立つことは多くあります。その意味で小・中学生に郷土の歴史を伝える活動は大切なものです。そのためには郷土史の副読本を編集する必要があります。副読本があれば新住民の親世代も読むことになります。現在、町内各地の公民館で郷土史講座が開かれています。他市町村からの転入者が多い古館公民館でも月一回郷土史講座が開かれ、20人ほどが毎年参加しています。

5.まとめ

前回まで、職業(専門)高校からみた後継者養成の問題点を書いてみました。日本の教育のゆがみは簡単には直せない硬直した状態にあると思います。このまま進めば基幹産業の食料生産や防災に従事する人は減少し、技術立国を建前にした日本は衰退するのではないかという危機感もあります。少子高齢化といいながら、私の住む地域にも経済的自立が出来ず親と同居する現役世代が多く居ます。一方海外の若者を低賃金で基幹産業の労働力とするなど大きな矛盾があると思います。この問題を解決するために教育問題は避けて通れません。教育関係者だけの教育から、一般社会人も参画できる教育へ変わらなければならい時期に来ていると思われます。

建設業界への職場体験実習をお願いした年の懇談会で、「学校は難しいことを教えすぎる。もっと大事なこと、挨拶が出来る、自分の意見が言える、健康管理が出来る事をしっかり指導してほしい。」と言われたことが忘れられません。学校教育は社会人としての土台を造るところで、その先は社会が育てるということを肝に銘じたい。

*学校も地域もひらくコミュニティ・スクール

宮 稔著 農文協

![新協地水株式会社[土と水の総合コンサルタント]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/logo.png)