地盤に係わることが面白いと感じていたので1981年に仕事として選んだのが大学の先輩が起業した建設コンサルタントでした。土質試験室での業務からスタートしました。ここでは,大学の実験実習を毎日やるようなことだったのですが,試験を行う試料が多種多様で時には海外の土質試料・岩石試料もあったのでこれもまた面白い業務でした。

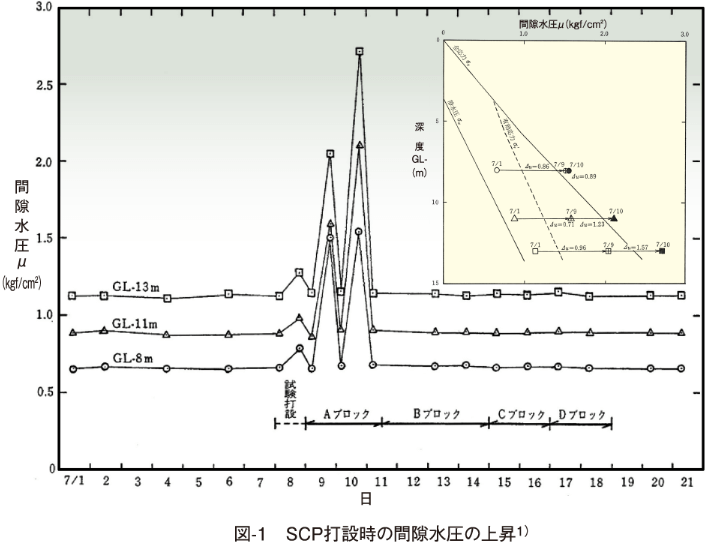

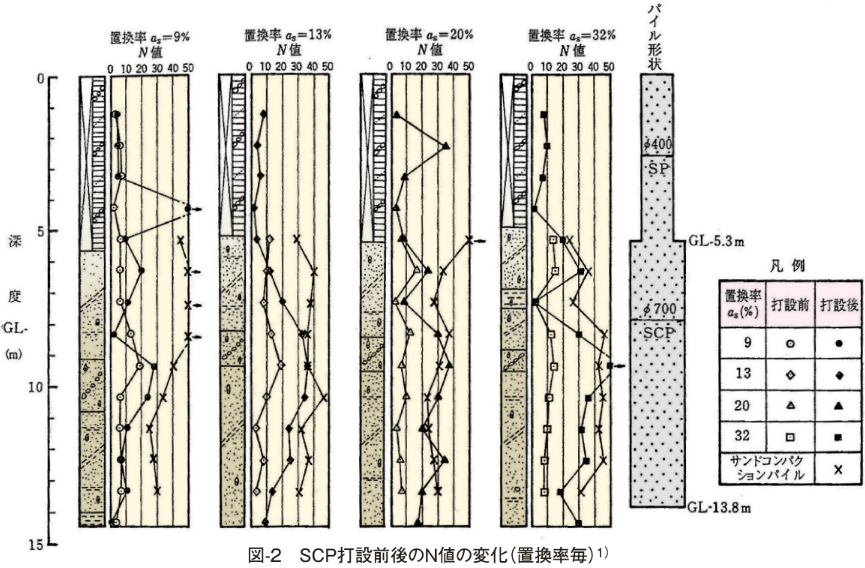

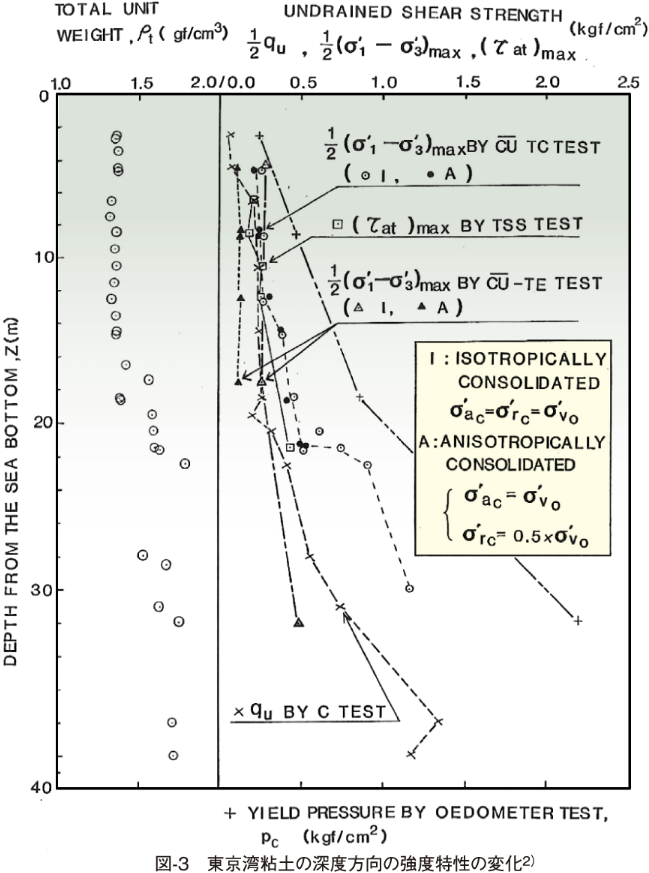

その2年後には主に地震時液状化(土質動力学)を勉強するために当時東京大学生産技術研究所にいた龍岡文夫先生のところにお世話になり,東京湾横断道路計画に必要な豊浦砂や浅間山砂の繰返しねじりせん断試験と東京湾海底から採取した不攪乱粘土試料のねじりせん断試験などを行いました。

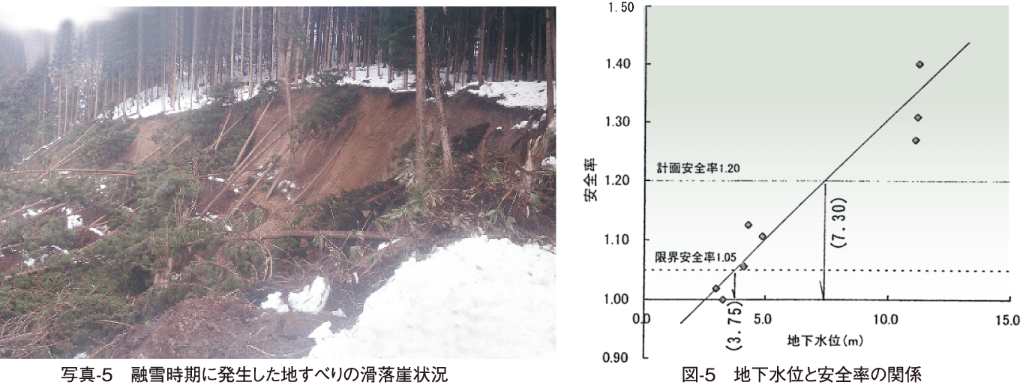

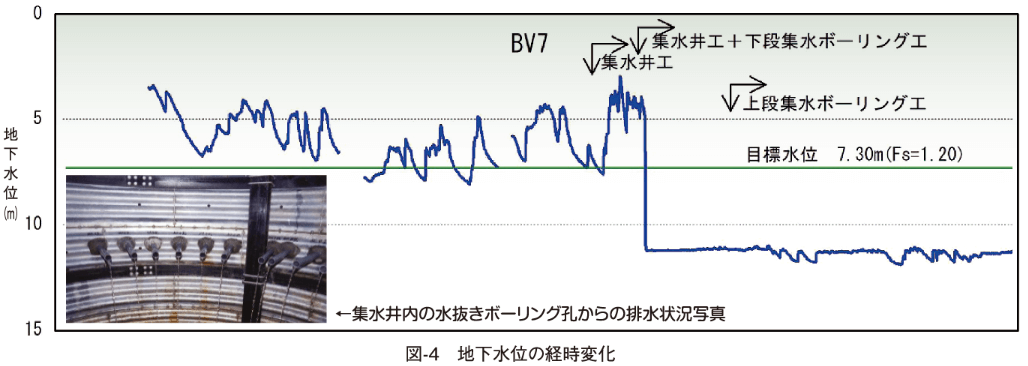

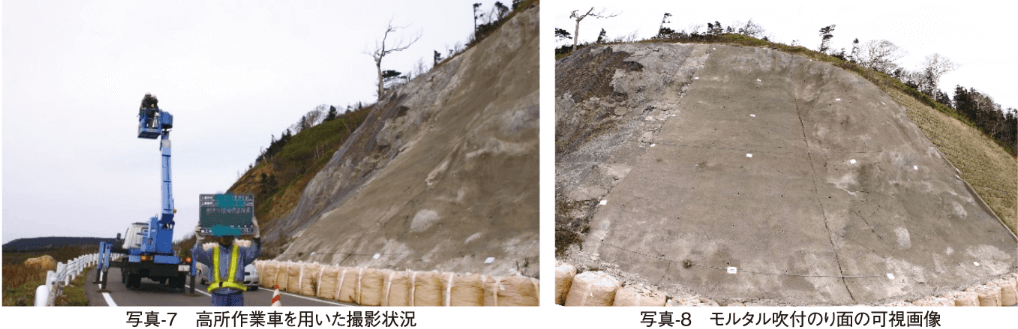

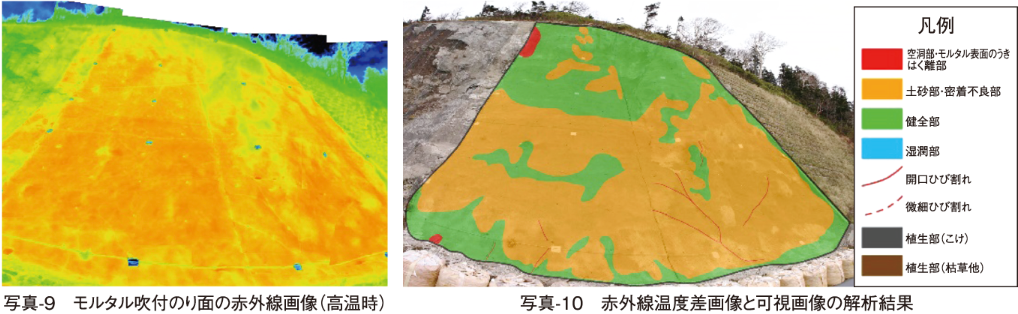

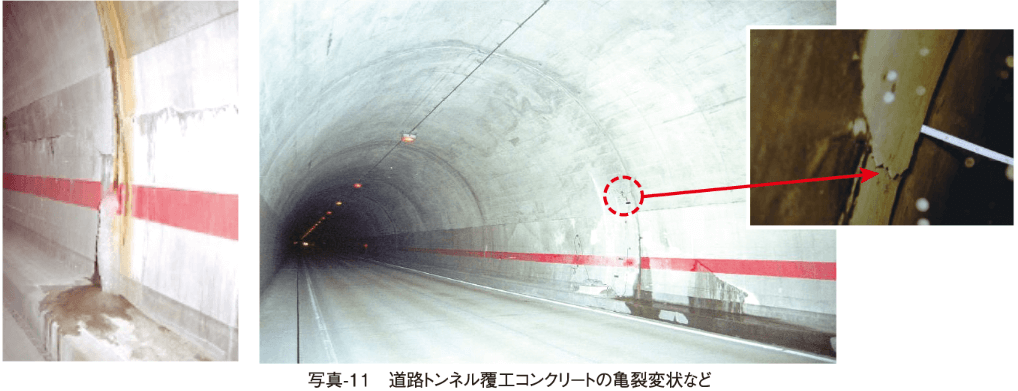

実務として地盤に関する業務の最初は1985年から1990年にかけて行った東京国際空港(羽田)の拡張工事と東京湾横断道路計画に関する調査・試験業務でした。1991年から2000年は、軽量盛土工法の設計,補強土工法の設計,地すべり調査・対策工立案,軟弱地盤解析,水文調査などの実務を行いました。2001年から2020年は、維持管理の時代となり、道路防災点検,モルタル吹付のり面の老朽化診断,トンネル点検・補修補強のための調査・対策工立案などがこれまでの業務に加わる形で多くなりました。

![新協地水株式会社[土と水の総合コンサルタント]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/logo.png)

![思い出の地盤工学(3) [シリーズ3回]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2021/05/77-05-01.png)