立春が過ぎ、日々暖かな陽射しが降り注ぐ春山は、踏む土が少しずつ柔らかくなり次第に木々の芽吹きが光を放つ。春が近づくにつれ山の風景は乾燥したモノクロから微細な彩を放つ美しく明るい風景に移ろい始める。

以前、弊社広報誌の『土と水』山紀行のインタビューで「登山に一番合っている季節はいつですか」と問われ、とっさに「私にとってどの季節も登山に適していて快適です」と答えたことを覚えている。歳を重ねてもウキウキした気分で常に山に入る。不思議と山頂を目指し黙々と登っている時は、無心で周辺の風景に溶け込むと、仕事の事・家庭の事すべて忘れることができる。山の風景には一年を通して同じような感動を覚えるが、歳とともに寒さが苦手になった。「やっぱり陽射しが暖かい春は格別」そして彩るみどりの種類が多いことに年々驚きを感じる。広大な面積を有する福島県は、太平洋から会津地域と変化に富み地形・地質と特色のある自然環境に恵まれている。季節の移ろいも地域によって変化をする。春山として季節を限定することは難く、立春過ぎの阿武隈高地から梅雨入り前の残雪を踏む南会津の山と比較的長い期間『春山』を楽しむことができる。

2023年の冬は、ラニーニャ現象の影響で『厳しい寒さになる』と予想されていた。実際には平年より1から2℃高い地域が多く暖冬になった。特に3月は高気圧に覆われ晴れた日が多く県内全域で気温の高い日が続いた。結果『三春の滝桜』は3月27日に最速で開花、そのニュースが全国に報じられた。これもやっぱり『温暖化による気候変動』の影響なのだろうか。地球を守るため、ゼロ・カーボンに本気で取組まなければならないと、山好きとしてはまたまた痛感をしている。

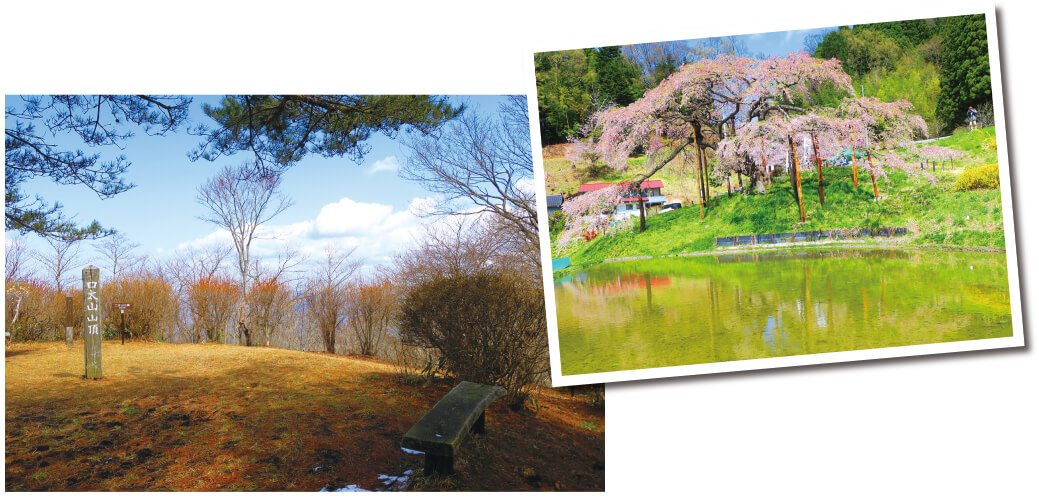

【今回は、4月9日(日)口太山と4月22日(土)大滝根山への山行を紹介します。】

![新協地水株式会社[土と水の総合コンサルタント]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/logo.png)