(1)対象となる物質と調査の契機

「土壌汚染対策法」(以下、土対法と記載)は「土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健康を保護すること」を目的として定められた法律です。

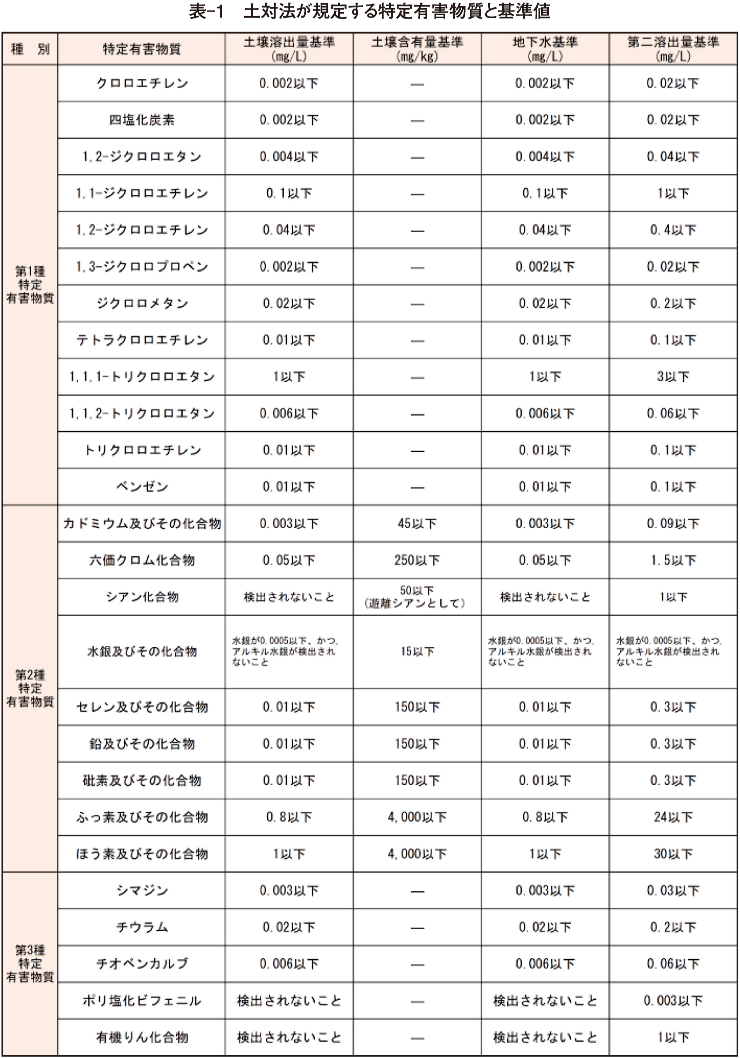

土対法では、人体に有害な影響をおよぼすリスクのある物質として、表-1に示す物質および基準値が規定されています。土壌溶出量は土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出し、地下水等を経由して摂取するリスク、土壌含有量は土壌に含まれる有害物質を口や肌から直接摂取するリスクであり、それぞれ基準値が決まっています。土対法では土壌・地下水に含まれる有害物質が体内に入ることにより発生する健康リスクの管理を目的としているため、有害物質の量のほか体内に摂取される経路の有無も重要視されます。

土対法では土壌汚染調査を実施する義務が生じる場合(調査の契機)が定められています。

①有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき(法第3条)。

・工場等の形態を継続する場合は一時的に調査の免除を受けることが可能ですが、免除をうけた土地でも900㎡以上の土地の形質変更(掘削または掘削+盛土)実施の場合、届出後調査が必要。

②一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際 に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が 認めるとき(法第4条)。

・3,000㎡以上の土地の形質変更を実施する場合、届出を実施し判断を仰ぎます。また、有害物質使用特定施設が設置されている土地で900㎡以上の土地の形質変更を行う場合も届出が必要です(この場合、基本的に調査が指示されます)。

③土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある と都道府県知事等が認めるとき(法第5条)。

土対法に基づく①〜③の調査を「土壌汚染状況調査」と呼びます。土対法に基づく調査では、基本的にいきなり土壌の採取・分析を実施しないことに注意が必要です。

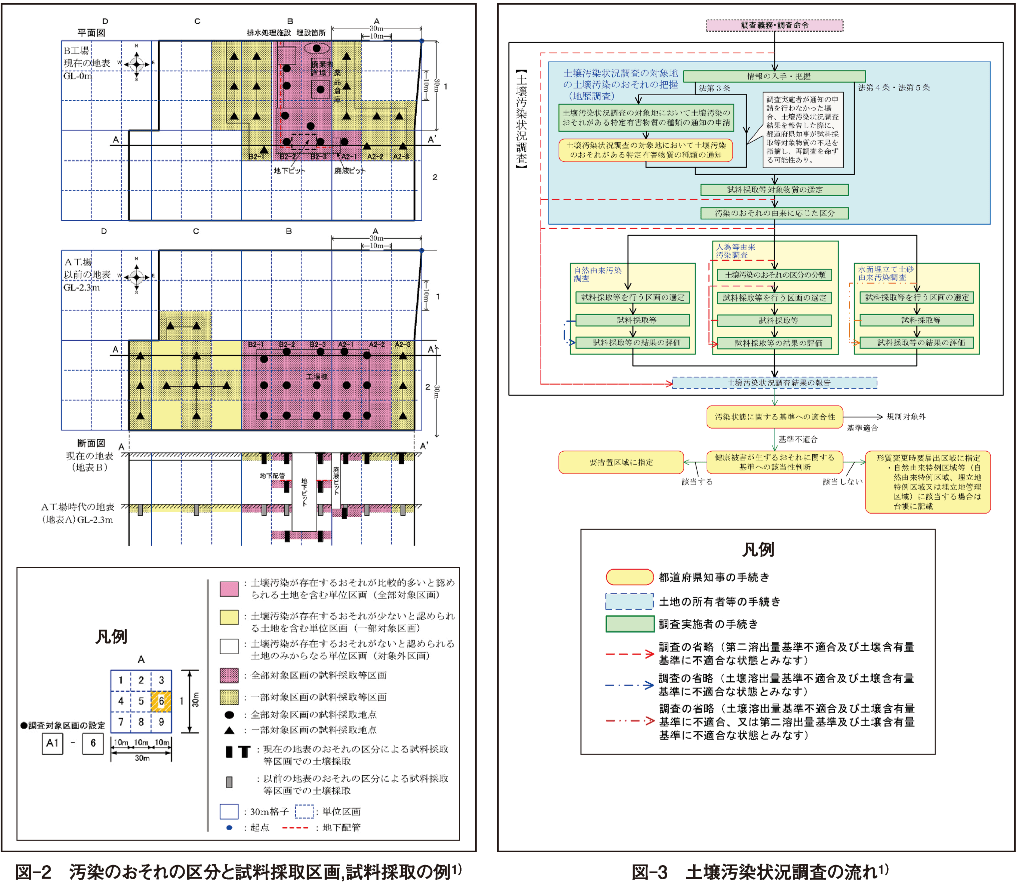

調査実施者(土対法に基づく調査では国が認めた指定調査機関)が・資料等調査・聴取調査・現地調査を実施し、土地の使用履歴や工場の使用物質の履歴、特定有害物質の使用形態等を整理します。次に整理した情報をもとに以下の作業を行います。

❶試料採取等対象物質の決定

使用履歴等から分析対象とする特定有害物質

を決めます。表-1のすべての特定有害物質を対象とする必要はありません。

❷汚染のおそれの区分の実施

調査した使用場所と保管場所、運搬経路等をもとに選定した試料採取等対象物質ごとに、

(1)土壌汚染が存在するおそれが比較的多い と認められる土地。

(2)土壌汚染が存在するおそれが少ないと認 められる土地。

(3)土壌汚染が存在するおそれがないと認め られる土地。

の3つに土地全体を区分します。

❸区画の設定と試料採取位置の決定

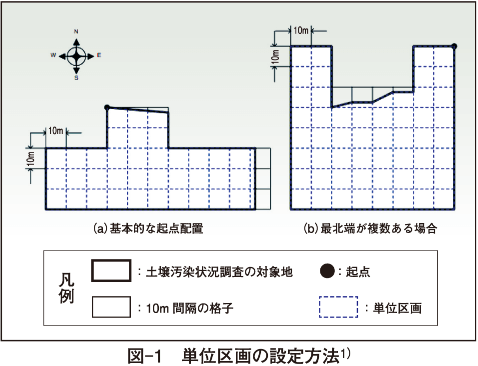

敷地の最北端を起点として10m×10mの単位区画を設定します。

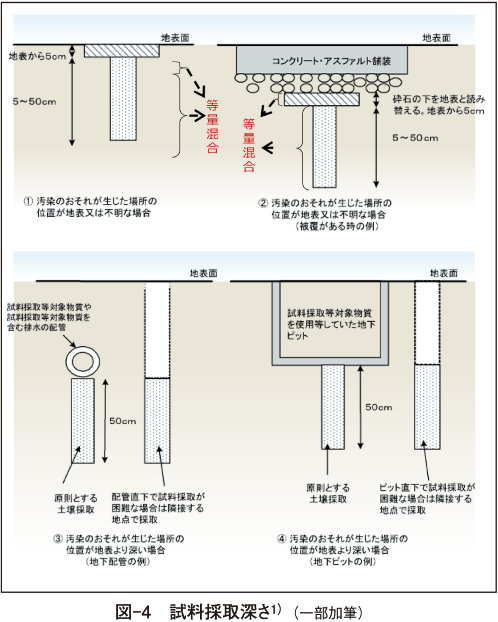

おそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画が「全部対象区画」、おそれが少ないと認められる土地を含む単位区画が「一部対象区画」となり、この区画を調査対象として土壌試料採取、分析を実施します。全部対象区画では10m×10mの単位区画で1試料の土壌採取・分析を、一部対象区画では30m×30mの30m区画(単位区画で9区画)を設定し、9区画のうち5区画で試料採取を実施、等量混合した試料を分析します。

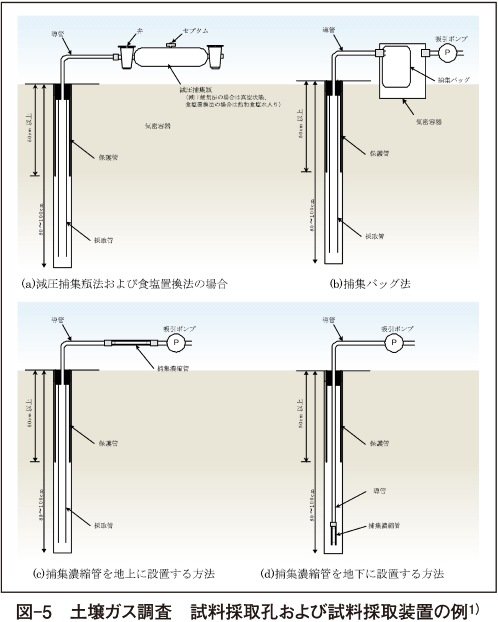

また、試料採取等対象物質が揮発性有機化合物(第一種特定有害物質:VOC)の場合、はじめに土中の空気を採取して濃度を測定します【土壌ガス調査】。ここで定量下限値を超過した場合は、改めて土壌を採取して分析を実施します。

分析結果で基準値を超過した場合、その区画は基準値を超過した物質による汚染が存在する区画として報告します。区画単位で汚染の有無を判断していきます。ここまでが、土対法による「土壌汚染状況調査」の大まかな概要となります。

また、土地取引等に関係する情報として土壌汚染に関する自主調査を実施し、汚染の有無を評価する場合も多いと思います。この自主調査においても土対法に準拠して実施することで、調査の信頼度を高めることが可能です。一方、土対法では鉱油類の土中への漏洩による油汚染は規定していない等、自主調査では状況により追加の調査項目の検討も必要となります。

![新協地水株式会社[土と水の総合コンサルタント]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/logo.png)

![地盤の問題と地盤調査(4)[シリーズ4回]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/83-06-13.png)