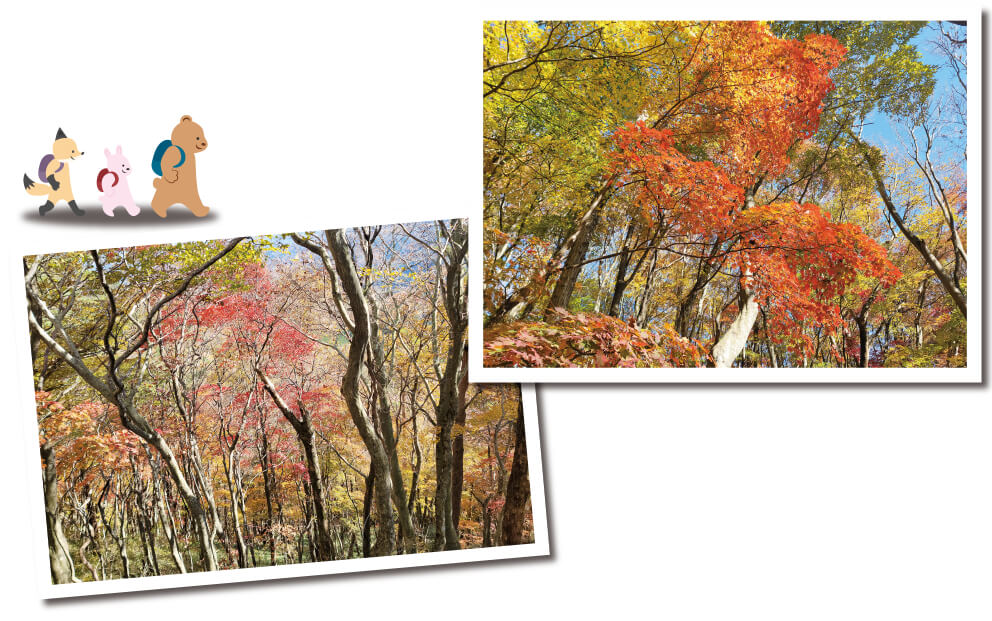

一年を通して山に登っていても、秋山絶景を目の当たりにすることは難しい。彩鮮やかな紅葉を見るためには、先ず休日であること晴れそしてそれぞれの地域の紅葉の見頃、最後に私自身の体調といった条件がそろわなければならない。そのため10月から11月の晴れた休日は、他の条件を下に県内の山を右往左往するのが私の年中行事となっている。

福島県は広大な面積を有しており、太平洋から会津地域と変化に富んだ地形、特色のある自然景観に恵まれている。地形分類は大きく「浜通り」「中通り」「会津」に区分されており、「浜通り」と「中通り」を隔てているのが阿武隈高地、「中通り」と「会津」を隔てているのが、奥羽脊梁山脈である。県内には標高500mにも満たない低山から2000mを超える東北の最高峰・燧ガ岳など、それぞれの地域に変化に富んだ山々がある。こうした条件が福島県では1年を通して登山を楽しむことが出来る環境を作っている。年中山に登っていると、季節の移ろいを早く感じる。冬は阿武隈高地でも太平洋を望める低山主体の陽だまりハイク、春は木々が芽吹く新緑そして残雪の山へ。夏は吾妻・安達太良・磐梯など名だたる高山へ。そして秋、山眠る前の絶景の紅葉は、北から南へ、西から東へ、高いところから低いところへゆっくり時間をかけて、福島県内を縦断していく。その絶好のタイミングに合わせて、絶景の秋山に行く。

紅葉の絶景を観ることが難しくなった原因として『温暖化による気候変動』の影響が大きいとする報告もある。気候変動により木々がダメージを受けてしまうことや、朝晩の冷え込みが弱くなっているなどが影響しているようだ。やっぱり温暖化から地球を守るため、ゼロ・カーボンに本気で取組まなければならないと、山好きとしては痛感をしている。

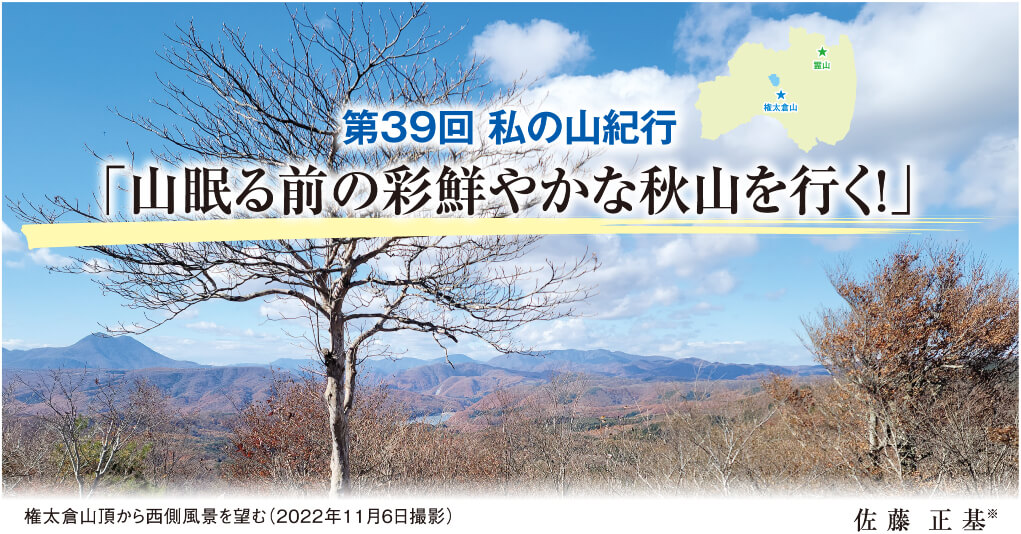

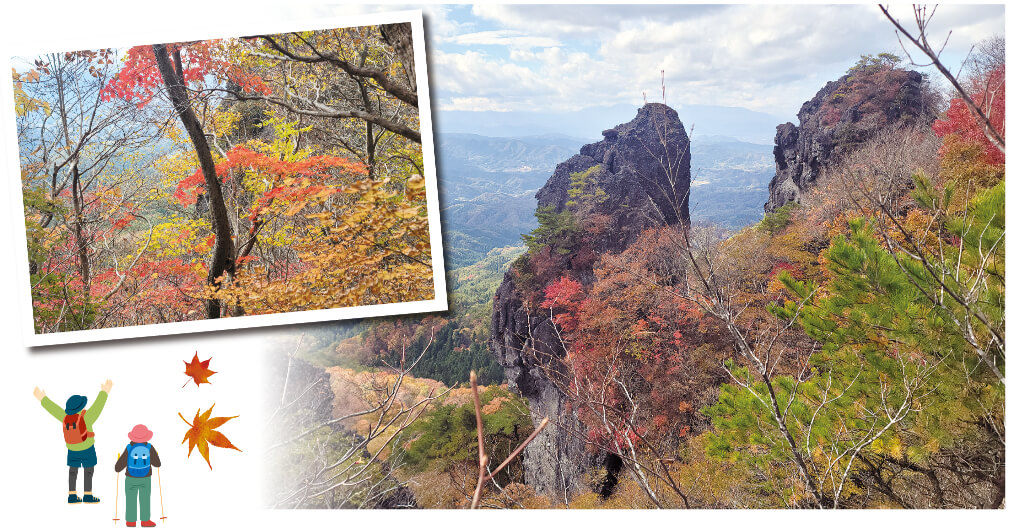

今回は、『11月5日(土) 霊山』と『11月6日(日) 権太倉山』への山行を紹介します。

![新協地水株式会社[土と水の総合コンサルタント]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/logo.png)